(资料图)

(资料图)

港股SPAC(特殊目的收购公司)机制自2022年引入以来,整体表现遇冷,远不及市场预期。截至2024年底,港交所仅有5家SPAC成功上市,且成功完成De-SPAC(并购完成)仅有狮腾控股一例。相比之下,2024年美国市场SPAC IPO数量达到57宗,募集资金高达96亿美元,显示出港股SPAC市场发展相对滞后。

港股SPAC市场遇冷的主要原因包括:

上市规则较为严苛:港交所对SPAC的监管较美国更严格,信息披露、市场行为、发行人资格等方面要求高,且取消了部分法律免责条款,增加了上市难度。

投资者认知度和接受度低:SPAC作为较新融资模式,在香港市场尚未被广泛理解和接受,投资者更倾向于传统IPO,因其流程成熟、透明度高,风险更易评估。

缺乏成功示范案例:港股SPAC成功并购案例稀少,且部分已上市SPAC股价表现不佳,甚至出现大幅下跌和交易量极低的情况,降低了投资者信心。

时间限制紧迫:港股SPAC必须在24个月内宣布并购,36个月内完成交易,时间压力大,导致部分SPAC项目因无法及时完成并购而面临停牌或退市风险。

行业和企业类型限制:新兴行业和初创企业在港股SPAC市场面临较高门槛,而美股市场对这些高成长性企业更具吸引力。

尽管如此,港股SPAC仍具一定潜力。港交所自2025年起陆续接受更多SPAC上市申请,已有多家企业排队准备上市,且港股SPAC上市成本相对较低,有助于企业利用本地资源降低融资成本。此外,港股SPAC并购标的不限于非上市公司,部分中概股企业也可通过De-SPAC实现二次上市,具有独特优势。

总体来看,港股SPAC机制正处于发展初期,面临监管严格、市场认知不足和成功案例稀缺等挑战,导致市场反响平平。但随着规则完善和市场教育推进,未来仍有望实现复苏和增长。

注:以上数据、信息均来源市场公开消息,观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担。

猜你喜欢

猜你喜欢 因业绩预告披露净利润与实际差异较大 华民股份收监管函

因业绩预告披露净利润与实际差异较大 华民股份收监管函  第32届中国厨师节在福州举办

第32届中国厨师节在福州举办  生成式AI如何照进新零售?良品铺子亮相2023百度世界大会传递“先行先试”信号

生成式AI如何照进新零售?良品铺子亮相2023百度世界大会传递“先行先试”信号  水滴保险经纪积极参与“金融消费者权益保护教育宣传月”活动

水滴保险经纪积极参与“金融消费者权益保护教育宣传月”活动  半导体板块涨3.46% 利扬芯片涨19.99%居首

半导体板块涨3.46% 利扬芯片涨19.99%居首  国内汽、柴油价格每吨分别上涨65元和60元

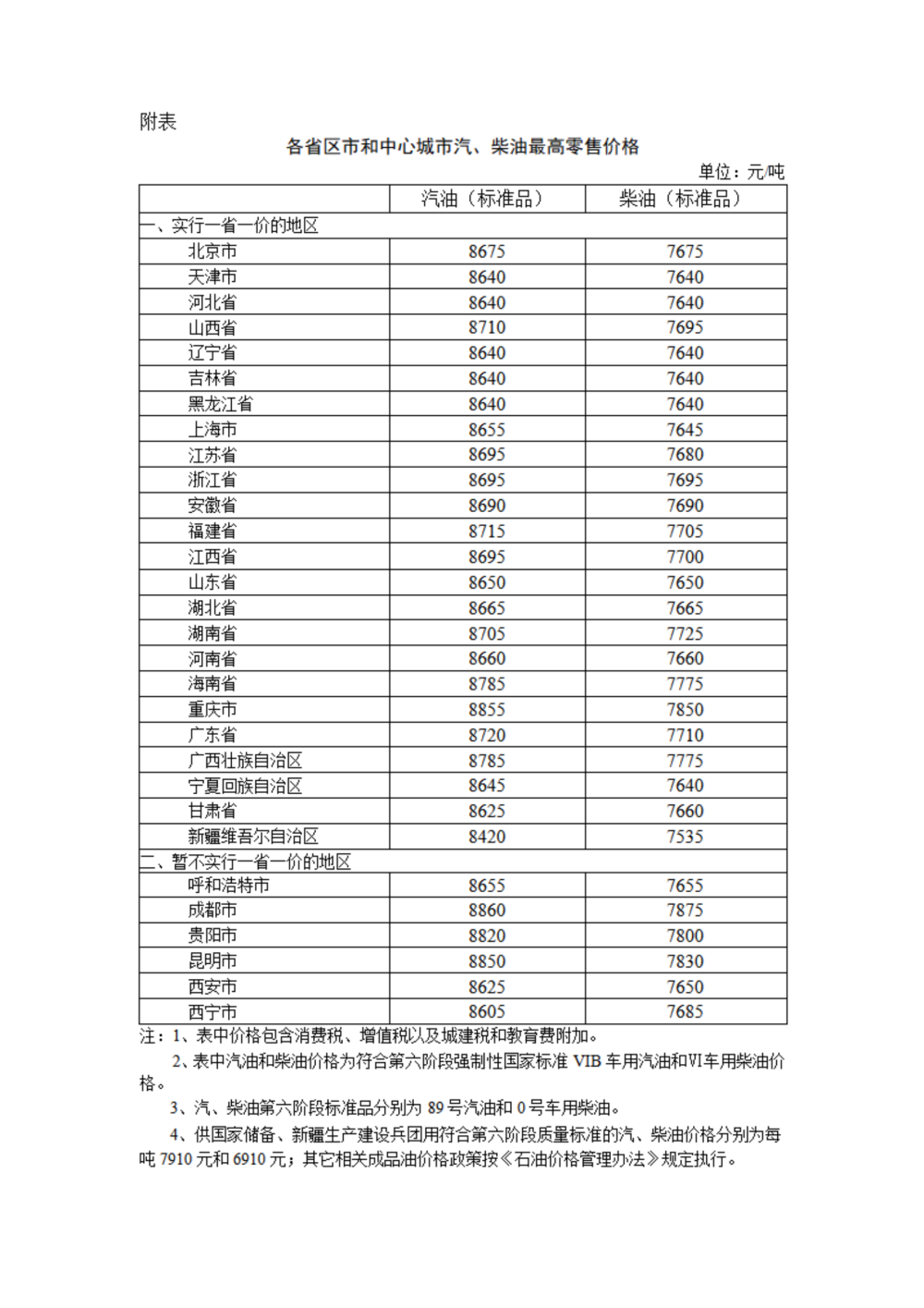

国内汽、柴油价格每吨分别上涨65元和60元  从深圳到越南海阳:伯恩光学摘得品牌影响力三冠背后的制造革命

从深圳到越南海阳:伯恩光学摘得品牌影响力三冠背后的制造革命  国家开放大学首届新商科创新创业大赛现场赛在北京举办

国家开放大学首届新商科创新创业大赛现场赛在北京举办